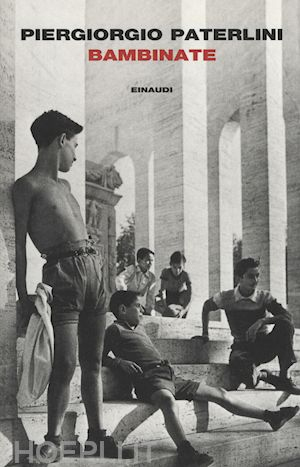

Accade molte volte, lungo il corso della vita, di guardarsi alle spalle. Di chiedersi quando si è stati felici. Quasi inevitabilmente si guarda all’infanzia. Il tempo della purezza, dei momenti di felicità con poco, dei litigi dimenticati subito. O almeno, così credono in molti. O forse fanno finta, di crederlo. Non è così, e una voce, attraverso un romanzo appena uscito per Einaudi, si è assunta l’onere di smascherare la zuccherosa immagine che sembrava inscalfibile. Si tratta di Bambinate, e il suo autore non ha bisogno di presentazioni. Piergiorgio Paterlini, è fondatore di Cuore, autore teatrale (tra gli altri, di alcuni dei più noti monologhi di Lella Costa) saggista e scrittore.  Dopo il celeberrimo Ragazzi che amano ragazzi, lo scrittore reggiano torna a occuparsi di ragazzi, nei loro aspetti più crudeli e inquietanti. Gli eventi di una Settimana Santa che ne ha segnato l’infanzia, lasciando conti da saldare.

Dopo il celeberrimo Ragazzi che amano ragazzi, lo scrittore reggiano torna a occuparsi di ragazzi, nei loro aspetti più crudeli e inquietanti. Gli eventi di una Settimana Santa che ne ha segnato l’infanzia, lasciando conti da saldare.

Gaypost.it ha intervistato Paterlini, per scoprire meglio la sua ultima fatica.

Racconti una storia di ragazzi e di sensi di colpa. Quello che viviamo da bambini, negli anni della scuola, condiziona inevitabilmente ciò che saremo dopo?

Assolutamente sì. Ma allo stesso tempo – e lo dico spesso ai giovani uomini e alle giovani donne che incontro – diventati adulti dobbiamo e possiamo liberarci in profondità da quei condizionamenti e da quelle ferite, che non possiamo utilizzare come eterno alibi ai nostri fallimenti, vuoti, problemi. Detesto la sottovalutazione del dolore provocato e subìto in quei primi anni, ma anche una vita che si ferma là e poi riproduce solo vittimismo e lamentazione. Cosa che fa il mio protagonista, o uno dei protagonisti, la voce narrante della storia comunque.

La metafora religiosa e un complesso rapporto con il dio cattolico, giocato sugli estremi, innervano tutto il libro. Perché questa scelta?

La Via Crucis è una delle immagini (delle storie) più dolenti e crudeli che abbiamo nel nostro immaginario (sia che siamo cattolici sia che non lo siamo o non lo siamo più). Pensa alla Passione di Cristo di Mel Gibson. A me serviva far arrivare al lettore quella violenza, tutta quella ferocia, che sarebbe arrivata ancora più forte se avesse evocato una cosa così potente dentro di noi. Poi devo dire che a un certo punto, proprio nel processo creativo, dell’immaginazione, la somiglianza fra tante figure della Via Crucis e personaggi reali del paese, di ogni paese di provincia direi, mi ha molto colpito, una piccola folgorazione. Infine, credo che anche la metafora – in sé – rafforzi la suggestione e l’emozione. Alla fine Dio c’entra poco, anzi nulla.

La base di questo romanzo è la crudeltà. Che sembra non far altro che chiamarne altra. Credi che non esista possibilità di riscatto?

Certo che esiste una possibilità di riscatto. Bisogna volerla, costruirla, “insegnarla”, tramandarla… Ma prima di tutto vederla. Capirla per quella che davvero è. E nella sua reale gravità. Il romanzo – che è una storia non una predica – cerca di raccontare questo.

Tracci un quadro dell’omofobia da tutti i lati. La sconta la vittima, ma anche il carnefice non ne resta immune. Il tuo racconto viaggia tra il presente e il passato. Li trovi ancora così vicini?

L’omofobia c’è, è una parte, un pezzetto, uno strumento anche della violenza psicologica e dell’esclusione, ma non è così centrale. Presente e passato sono vicinissimi, quasi indistinguibili, non in generale, ma rispetto alla violenza fra bambini e ragazzi nel gruppo dei presunti “pari”, rispetto alla cecità degli adulti, rispetto alla profondità di alcuni tabù.

Tratteggi una serie di opposti. Il protagonista, da vile che era, sceglie la vendetta. I “forti” di allora sono uomini meschini. Qual è il messaggio che vuoi lanciare? Non si sfugge al baratro?

No, volevo raccontare una personalità complessa, piena di contraddizioni e di nodi irrisolti, dalla personalità profondamente disturbata, e anche un po’ spregevole, odioso. Ma che – sul piano delle parole – ha (dal mio punto di vista che chiamo il lettore a condividere) ragione.  Far fare al lettore l’esperienza difficile, nella vita come nella lettura di questo romanzo, di cominciare a seguire un personaggio che sembra il “buono” della storia, l’eroe senza macchia e senza paura, affascinante, per poi provare nei suoi confronti un progressivo disagio fino al rifiuto. L’esperienza di dover dire (non mi riferisco solo al mio personaggio): mi tocca dar ragione a uno che vorrei prendere a schiaffi.

Far fare al lettore l’esperienza difficile, nella vita come nella lettura di questo romanzo, di cominciare a seguire un personaggio che sembra il “buono” della storia, l’eroe senza macchia e senza paura, affascinante, per poi provare nei suoi confronti un progressivo disagio fino al rifiuto. L’esperienza di dover dire (non mi riferisco solo al mio personaggio): mi tocca dar ragione a uno che vorrei prendere a schiaffi.

Sei nato in un paesino del reggiano. A parte l’ambientazione, hai tratto qualcos’altro dalla tua biografia?

No, è realmente una storia d’invenzione. Nessuna autobiografia se non una sorta di autobiografia interiore di temi di valori che c’è sempre nei miei libri e in moltissimi libri in generale. Anche l’ambientazione non deve trarre in inganno. Il paesino è riconoscibile ma allo stesso tempo, inventato, reiventato, con mille particolari che non corrispondono a quello specifico luogo. Il paesaggio è il paesaggio dell’anima, come direbbe Ignazio Silone. Le radici, ma anche il piacere di inventare un luogo che crediamo di riconoscere e invece è immaginario. Ricostruito vorrei dire come una scena teatrale, un set cinematografico, ma non secondo la poetica (neo)realista. Se posso azzardare – e per quanto difficile da credere forse a chi quel luogo lo conosce realmente – siamo più vicini alle Città invisibili di Calvino che al neorealismo o al “verismo”.