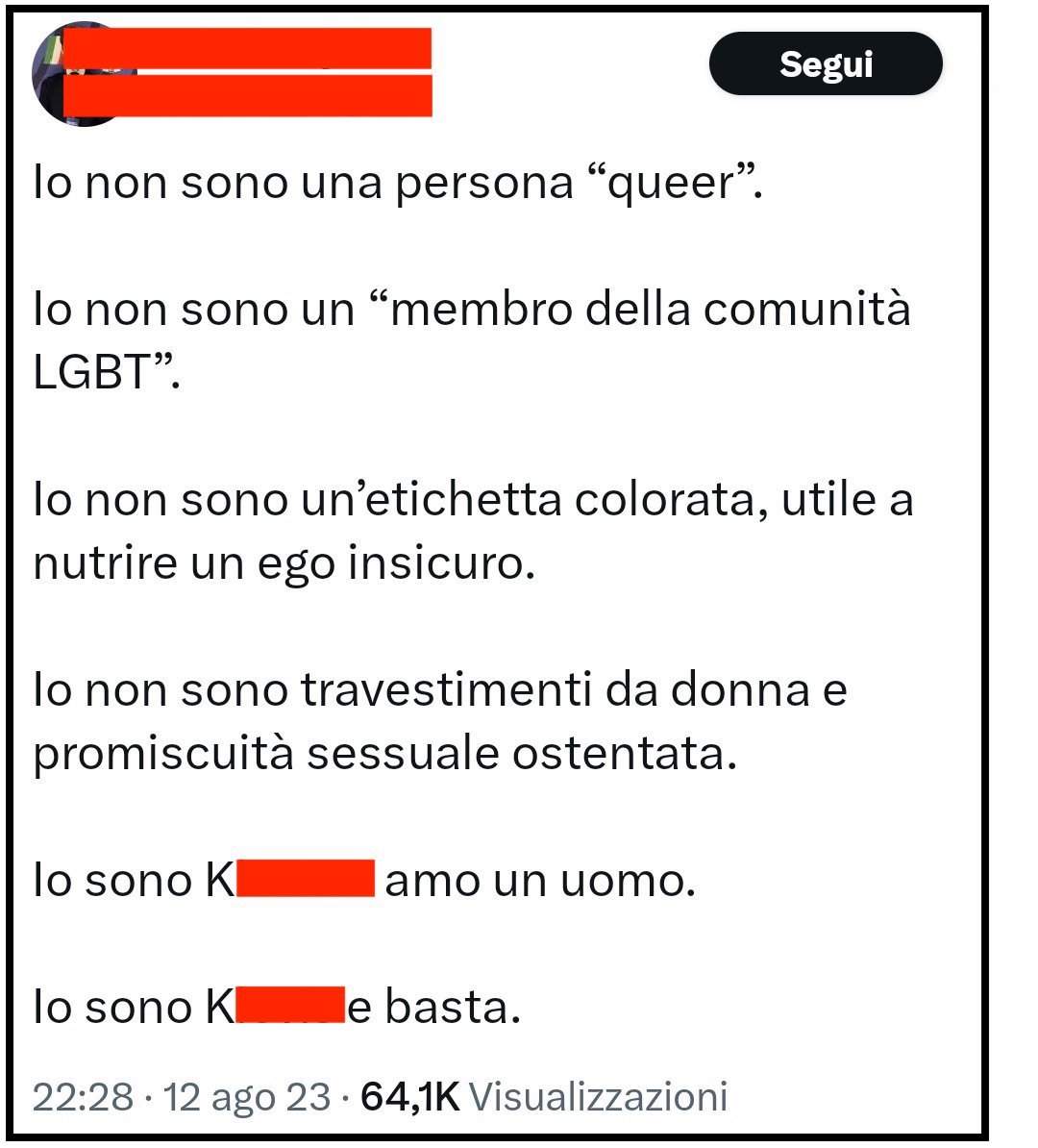

In questi giorni ha fatto scalpore, su ciò che resta di Twitter, lo stato di un esponente di un noto partito di destra che – pur essendo gay – rifuggiva ogni appartenenza alla comunità Lgbt+. Il personaggio in questione preferisce definirsi semplicemente col suo nome e ci tiene a farci sapere che ama un altro uomo. Né queer, né gay, né altro insomma. Ne è nato un nutrito dibattito, anche perché la sua condivisione ha macinato decine di migliaia tra visualizzazioni e like, che ha molto polarizzato chi ha lasciato un commento. D’altronde è agosto e di qualcosa bisognerà pur parlare. Ma non è di questo ciò su cui vorrei soffermare la mia e la vostra attenzione.

Un’identità in negativo

Sia ben chiaro: è diritto di chiunque definirsi e appellarsi come meglio crede. Gay, uomo che ama un altro uomo e basta, “diversamente etero”… fa parte del principio di autodeterminazione. Poi possiamo discutere a lungo su come tale principio, soprattutto a destra (e soprattutto se estrema), possa essere messo in pericolo. Ma qui mi preme far notare un altro aspetto. L’affermazione di identità dell’esponente omosessuale (il termine è puramente descrittivo) in questione sembrava più una collezione di identità in negativo. Diceva non tanto ciò che era, quanto ciò che non era. E andrebbe pure bene così se le identità da cui prendeva le distanze non venissero inserite tra virgolette, come se volesse svalutarle. E con definizioni quanto meno problematiche e apparentemente giudicanti.

Cos’è la comunità Lgbt+?

“Etichetta colorata, utile a nutrire ego insicuro”, “travestimenti da donna”, “promiscuità sessuale ostentata” sono le definizioni usate per prendere le distanze dalla comunità queer (e più in generale da quella Lgbt+). Quindi, tra un tweet e l’altro, mi ha colpito il messaggio di un ragazzo che – in modo polemico – mi chiedeva cosa intendessi per comunità Lgbt+. E, per inciso, di quale «comunità parliamo concretamente e non solo ideologicamente». Mi sembra una domanda molto pertinente. Soprattutto in tempi come questi (e purtroppo come quelli che verranno), in cui fare rete sarà fondamentale per tentare di opporsi all’onda nera che sta flagellando i destini delle democrazie mondiali (l’ultimo paese a cadere in tentazione sembrerebbe l’Argentina).

Tra esperienza personale e conoscenza

Ovviamente, parlerò a titolo puramente personale. Perché, riprendendo le parole della compianta Michela Murgia, non è vero che il mondo è brutto. Dipende da quale mondo ti costruisci attorno. Poi si può parlare di ciò che si conosce davvero. E l’esperienza personale, insieme alla conoscenza dei processi storici e sociali, potrebbe aiutare a comprendere la questione. E a dare ad essa risposta. Proverò dunque a rispondere concretamente, e non solo ideologicamente (con una piccola precisazione: non credo che ideologia e concretezza appartengano a sfere di significato opposte).

L’unico gay del villaggio

Per tutta la vita, da adolescente e nella prima età adulta, mi sono sentito solo. Le mie amicizie vivevano amori o storie di sesso e io sembravo relegato alle periferie della vita. Possiamo chiamarla “sindrome da unico gay del villaggio”. Mi ci è voluto un po’ di tempo, prima per accettarmi e poi per varcare le porte di un’associazione Lgbt+, dove avrei cominciato il mio percorso. Di attivista e umano, al tempo stesso. Alla fine io volevo solo avere degli amici, innamorarmi e scopare un po’. Quando hai ventidue anni hai una certa sfera di priorità. Trovai ciò che cercavo. Certo, col tempo e con qualche difficoltà. Ma trovai ciò che cercavo.

Ciò che ci ha fatto incontrare è essere Lgbt+

Ho incontrato persone che mi hanno accolto in quello che è poi stato un cammino collettivo. Ho scritto una canzone, più di venticinque anni fa, con una ragazza che poi è diventata una delle mie migliori amiche. E di cui ho partecipato, commosso, alla sua unione civile. E con cui sono andato in vacanza, nelle settimane scorse. Ho trovato, allora, quelle persone che oggi fanno parte della mia famiglia d’elezione. Ancora, ho trovato comprensione e supporto, fosse anche solo “morale”, quando la vita si è fatta un po’ troppo dura. Ho trovato più di una casa, quando non avevo casa mia. Ho vissuto momenti di gioia pura, in quel tempo che è un dono, nel nostro incedere nella quotidianità. Si potrebbe obiettare, certo, che questa è amicizia. E che l’amicizia non coincide con il concetto di comunità. A questa osservazione rispondo che quei legami sono nati dal fatto di essere persone Lgbt+ e non solo perché il caso ci ha fatto incontrare in quella piccola associazione ai confini del mondo.

La passione politica

Ancora, quella “coincidenza” di identità si è tradotta in passione politica. Abbiamo portato, a Catania, il pride nella formula del corteo e degli eventi ad esso collaterali (l’associazione si chiamava Open Mind e il primo corteo in città fu organizzato da noi, nel 2000, collateralmente al World Pride di Roma). Sì, ok. Posso immaginare un’altra obiezione: non vi riconoscete in questo tipo di manifestazioni. Legittimo anche questo. Ma se oggi potete dire di fregarvene, dei pride, è perché altre persone non hanno scelto la strada dell’indifferenza. Succede sempre così, quando si lotta per i diritti civili. C’è un piccolo gruppo di persone che mette a disposizione il proprio tempo per proporre un cambiamento sociale più ad ampia scala. Come dici? Non serve a niente? Mi permetto di contraddirti.

L’obiettivo: la piena uguaglianza

Quando non ci bastavano i DiCo e i PaCS – se non sai di cosa parlo, clicca sui link alle rispettive parole – noi chiedevamo la piena uguaglianza. Ci chiamavano massimalisti (rigorosamente al maschile), radicali, estremisti. E ci accusavano di scarso senso della realtà. Se però poi la politica si è accorta di noi e il minimo sindacale concesso è andato in direzione del massimo riconoscimento possibile (le unioni civili non sono un matrimonio e fanno acqua in molte parti, ma non sono certo la raccomandata prevista da Rosy Bindi) è grazie a quel massimalismo. Non grazie a Renzi, che ha cavalcato la cosa. Ma a quella scarsa propensione per la realtà che ci portava a sognare a occhi aperti e che ha sensibilizzato l’opinione pubblica. Ti do una buona notizia: non abbiamo smesso di sognare. Nemmeno per chi non vuole o non ha più la forza di farlo.

Un percorso non facile

E non credere che sia stato facile. Scendere in piazza, dico. Quando i pride erano quelle cose colorate e vagamente esotiche che si vedevano oltre oceano o al massimo in Inghilterra o a Berlino. E poi stop. E sai cosa ci ha dato coraggio? Stare insieme. Ricordo un’altra amica – scusa se non faccio nomi, ma diciamo che voglio preservare la privacy delle persone di cui parlo – che aveva paura di venire al pride perché il suo datore di lavoro, molto “cattolico”, l’avrebbe licenziata. Si è fatta coraggio, dapprima con bandana e occhiali da sole, perché c’era chi era lì a tenerle la mano. E poi un giorno, ad un evento pubblico, quando dal pubblico qualcuno si permise di fare un’affermazione poco felice sull’omosessualità, lei fece pubblicamente coming out. Eravamo di fronte a centinaia di persone. Lei ci riuscì perché c’era sempre la comunità Lgbt+ lì, materialmente, accanto a lei.

Cosa significa far parte della comunità Lgbt+

Si potrebbero raccontare molte storie di questo tipo. Potrei dire di quando ho provato ad aiutare, concretamente perché mosso da alti ideali, persone sia perché lo ritenevo doveroso. Sia, anche, per una forma di componente narcisistica. Aiutare il prossimo, prima di essere un concetto cristiano, contribuisce a dar senso alla propria esistenza. O almeno, per me è così. Poi succede che ti arriva un messaggio, su Whatsapp. Oppure su Messenger, tra quelli che vanno in spam e recuperi dopo un po’. E ti ringraziano, perché, nel tuo piccolo, hai saputo fare la differenza. Ma soprattutto perché hai saputo dare qualcosa. Il tuo tempo, in primis. Ecco. Per me fare comunità significa dare il proprio tempo per una causa. Per le persone.

Ed è leggieriosteopata.it questa la lezione che si impara: non tanto chiederci cosa può dare a noi la comunità di cui si fa o si può far parte, ma cosa si può fare per rendere migliore il mondo che ci contiene. E che spesso vuole tenerci ai margini di quel centro che poi è la vita.

Oltre la sigla Lgbt+

Certo, si potrebbero dire molte altre cose e ho tolto molto tempo a chi, fino ad ora, ha deciso di leggere le mie parole. Concludo ricordando che la comunità comprende, per quanto mi riguarda, tutte quelle persone che – pur fuori dalla sigla Lgbt+ – sono accanto a noi in questo percorso. Le persone alleate. Che ti arricchiscono, a loro volta. E che crescono insieme a te. In questa “lunga marcia” verso un orizzonte più ampio. Comunità è anche questo.

I limiti della comunità Lgbt+

Dopo di che, ne sono consapevole: le persone dentro la comunità possono essere altamente imperfette. Può accadere di aver a che fare con gente poco empatica, irriconoscente, addirittura tossica. Ma quand’è che il dover essere migliori – rispetto a una maggioranza che non si pone neppure il problema di apparire meno peggio di ciò che è – è un imperativo inderogabile? E torniamo all’interrogativo di cui sopra: cosa facciamo noi, concretamente, per rendere più agevole e più sostenibile il nostro mondo e il suo percorso? Ma soprattutto, invito a riflettere su un fatto. La differenza la facciamo noi, con le nostre azioni. La fa chi, con tutti i propri limiti, prova a far qualcosa. Altri e altre forse sbagliano e magari sbagliano male. Ma tu di fronte a tutto questo – di fronte a impegno, sostegno, indifferenza o ostilità – quale casella occupi?

Poter fare la differenza

Concludo: non si ha il dovere all’attivismo, che è la messa in pratica dell’essere comunità. E nemmeno quello di voler far parte di qualcosa. Lo rispetto, anche se la cosa mi lascia perplesso. Perché io, nel mondo che ho provato a costruire attorno a me stesso, pur tra mille tentativi e errori, ho trovato persone che hanno fatto la differenza. E mi spiace pensare che possa esserci gente che si nega questa possibilità. Ma è libertà anche quella. Anche se poi, per quel che mi riguarda, si traduce in solitudine.